Suchen und Finden

La Quebrada del Yuro

Ich habe siebenundvierzig Jahre damit gewartet, den Ort aufzusuchen, an dem man meinen Bruder Ernesto Guevara ermordete. Alle Welt weiß, dass er am 9. Oktober 1967 im ärmlichen Unterrichtszimmer der Gemeindeschule von La Higuera, einem gottverlassenen Dörfchen im Süden Boliviens, auf feige Art erschossen wurde. Man hatte ihn am Tag zuvor in der Talsohle der Quebrada del Yuro ergriffen, wo er sich in einer kahlen Schlucht verschanzt hatte, als ihm klar geworden war, dass sein aufgeriebenes, zahlenmäßig unterlegenes und von Hunger und Durst geschwächtes Guerillagrüppchen von der Armee umzingelt war. Man sagt, er sei in Würde gestorben und seine letzten Worte seien »Póngase sereno y apunte bien. Va a matar a un hombre« gewesen: Zeigen Sie Haltung und zielen Sie gut. Sie töten einen Menschen. Der unglückliche Mario Terán Salazar, den man auserkoren hatte, den schmutzigen Job zu erledigen, zitterte am ganzen Leib. Che galt seit elf Monaten als Staatsfeind Nummer eins der bolivianischen Armee, vielleicht des gesamten südamerikanischen Kontinents. Aber er war auch eine Legende, ein geradezu mythischer Gegner, umgeben von einer Aura des Ruhms und hochgeachtet für seine Tapferkeit und seinen Sinn für Recht und Gerechtigkeit. Und wenn dieser Che, der ihn jetzt mit seinen großen, dunklen Augen ansah, ohne mit der Wimper zu zucken und, wie es schien, ohne ihn zu verurteilen, nun doch der Freund und Anwalt der Gedemütigten und nicht der blutdürstige Revolutionär war, als den Salazars Vorgesetzte ihn abgestempelt hatten? Oder wenn seine Jünger, denen unbedingte Loyalität nachgesagt wurde, eines Tages beschlossen, ihn zu jagen und Ches Ermordung zu rächen?

Mario Terán Salazar hatte sich zuvor Mut antrinken müssen, um abdrücken zu können. Als er jetzt Che sah, der ruhig dasaß und wartete, dass sich, wie er wohl wusste, sein unausweichliches Schicksal erfüllte, war er schweißgebadet aus dem Klassenzimmer gestürzt. Seine Vorgesetzten hatten ihn zwingen müssen, wieder hineinzugehen.

Mein Bruder starb in aufrechter Haltung. Sie wollten ihn im Sitzen töten, um ihn zu demütigen. Er protestierte und gewann diese letzte Schlacht. Zu seinen zahlreichen Vorzügen und Talenten zählte eben auch die Kunst der Überzeugung.

Ich habe mir ein neues Paar Turnschuhe gekauft, um in die Quebrada del Yuro hinabzusteigen. Es ist eine tiefe Schlucht, die hinter La Higuera jäh senkrecht abstürzt. Hier zu sein, ist für mich sehr schwer und schmerzhaft. Aber notwendig. Seit Jahren nehme ich diese Wallfahrt auf mich. Vorher war es mir fast unmöglich, hierher zu kommen. In den ersten Jahren war ich noch zu jung und seelisch nicht gewappnet. Danach herrschten in Argentinien Faschismus und Unterdrückung, und ich vegetierte fast neun Jahre lang in den Kerkern der Militärjunta vor mich hin, die im März 1976 gewaltsam die Macht an sich riss. Ich lernte, in Deckung zu bleiben. Im politischen Klima meines Landes mit Che Guevara in Verbindung gebracht zu werden, war lange lebensgefährlich.

Nur mein Bruder Roberto hat diesen Ort besucht, im Oktober 1967, als die Nachricht von Ernestos Tod eintraf und die Familie ihn entsandte, die Leiche zu identifizieren. Er kehrte tief bestürzt und verwirrt zurück. Als er in Bolivien eintraf, waren die sterblichen Überreste unseres Bruders spurlos verschwunden. Die bolivianischen Militärs hatten Roberto per Schiff von einer Stadt zur anderen geschickt und ihm jedes Mal eine andere Geschichte aufgetischt.

Mein Vater und meine Schwestern Celia und Ana María fanden nie den Mut zu dieser Reise. Eine Krebserkrankung hatte zwei Jahre zuvor meine Mutter hingerafft. Hätte sie nicht schon im Grabe gelegen, Ernestos Ermordung hätte sie mit Sicherheit dorthin gebracht. Sie hatte ihn geradezu vergöttert.

Ich bin die 2600 Kilometer von Buenos Aires im Auto von Freunden hergekommen. Wir hatten 1967 nicht die leiseste Ahnung, wo Ernesto sich aufhielt. Er hatte Kuba klammheimlich verlassen. Nur eine Handvoll Menschen, darunter Fidel Castro, wussten, dass er nun für die Befreiung des bolivianischen Volkes kämpfte. Meine Familie erging sich in Vermutungen, wähnte ihn am anderen Ende der Welt oder vielleicht in Afrika. In Wirklichkeit war er keine dreißig Autostunden von unserem Zuhause entfernt in Buenos Aires. Jahre später erfuhren wir, dass er sich zuvor mit einem Dutzend Afro-Kubanern im belgischen Kongo aufgehalten hatte, um die Simba-Rebellen zu unterstützen.1

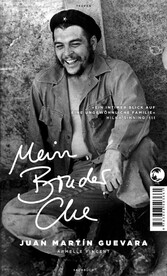

Auf dem Kamm der Schlucht spricht mich ein Fremdenführer an. Er weiß nicht, wer ich bin, und ich verspüre wenig Lust, mich ihm zu erkennen zu geben. Er verlangt Geld von mir und verspricht, mich an die Stelle zu führen, wo Che festgenommen wurde. Der Tod meines Bruders hatte sich in ein Geschäft verwandelt. Ich bin wütend. Che verkörperte das genaue Gegenteil von skrupellosem Gewinnstreben. Vor Empörung kann der Freund, der mich begleitet, nicht mehr an sich halten und sagt dem Kerl, wer ich bin. Wie er es wagen könne, dem Bruder von Che Geld aus der Tasche zu ziehen, wenn dieser zum ersten Mal den Ort aufsucht, an dem sein Bruder ums Leben kam? Der Führer entfernt sich mit einer Verneigung und fixiert mich mit großen Augen, als habe er gerade eine Erscheinung gehabt. Er stammelt einen Rosenkranz von Entschuldigungen, die ich nicht einmal verstehe. Ich bin das gewohnt. Der Bruder von Che zu sein, war nie leicht. Sobald sie es wissen, verschlägt es ihnen die Sprache. Christus kann unmöglich Brüder oder Schwestern haben. Und mit Che verhält es sich ein bisschen wie mit Christus. In La Higuera und Vallegrande, wohin seine Leiche am 9. Oktober gebracht worden war, um der Öffentlichkeit präsentiert zu werden, bevor sie verschwand, ist er zum Heiligen Ernesto von La Higuera2 geworden. Die Einwohner beten vor seinem Bild. Ich respektiere ja im Allgemeinen religiöse Bräuche, aber das hier ist mir unendlich peinlich. Seit meiner Großmutter väterlicherseits, Ana Lynch-Ortiz, glaubt in meiner Familie kein Mensch mehr an Gott. Meine Mutter ist nie mit uns zur Messe gegangen. Ernesto war ein Mensch. Man muss ihn von diesem Podest herunterholen, muss diese zur Bronzestatue erstarrte Figur wieder mit Leben füllen, damit seine Botschaft lebendig bleibt. Che hätte darauf gespuckt, zum Idol zu werden.

Schweren Herzens mache ich mich auf den Weg hinab zum Schicksalsort. Die Kargheit der Schlucht erstaunt mich. Ich hatte dichte Vegetation erwartet. In Wirklichkeit gleicht die Natur hier mit ihren wenigen trockenen, knorrigen Büschen einem Ödland. Ich verstehe jetzt besser, dass Ernesto sich wie eine Ratte in der Falle gefühlt haben muss. Es war praktisch unmöglich, nicht von den Soldaten entdeckt zu werden, die seit dem Vortag die Schlucht einkesselten.

Ich erreiche den Ort, an dem er durch eine Kugel ins linke Bein und eine zweite in den rechten Unterarm verwundet wurde. Ich bin aufgewühlt. Vor dem mickrigen Baum, an den er sich am 8. Oktober gelehnt hatte, bedeckt ein in Beton eingelassener Stern die trockene Erde. Er markiert genau die Stelle, an der Che saß, als man ihn aufspürte. Beklommenheit ergreift mich. Zweifel plagen mich. Ich spüre seine Gegenwart. Er tut mir leid. Ich frage mich, was er da ganz allein gemacht hat. Warum war ich nicht bei ihm? Natürlich hätte ich bei ihm sein müssen. Auch ich war ja immer aktiv im politischen Kampf. Schließlich war er nicht nur mein Bruder, sondern auch mein Kampfgenosse und Vorbild. Ich war damals erst dreiundzwanzig Jahre alt, aber das entschuldigt nichts. In der kubanischen Sierra Maestra, dem Gebirgsmassiv, von dem der bewaffnete Kampf seinen Ausgang nahm, in dessen Verlauf Fidel Castro ihn zum Comandante ernannt und wo er sich militärisch ausgezeichnet hat, kämpften ja auch Fünfzehnjährige! Ich wusste zwar nicht, dass er in Bolivien war, aber ich hätte es doch wissen müssen! Ich hätte damals, im Februar 1959, den Einspruch meines Vaters in den Wind schlagen und mit ihm auf Kuba bleiben sollen.

Ich setze mich hin, besser gesagt, ich sacke an der Stelle zusammen, an der er gesessen hatte. Ich sehe sein schönes Gesicht wieder, seinen hypnotischen und forschenden Blick, sein verschmitztes Lächeln. Ich fand dieses Lächeln immer ansteckend, seine Stimme, seine undefinierbare Intonation. Mit den Jahren in Mexiko und später auf Kuba hatte sich sein Spanisch in eine Mischung aus drei Akzenten verwandelt. Hat er sich verlassen, besiegt gefühlt?

Manche der Fragen, die ich mir jetzt stelle, betreffen materielle Details. Andere haben mit meinen Gefühlen zu tun. Che war nicht allein, sondern hatte sechs Mitkämpfer bei sich, die mit ihm verhaftet wurden. Hätte ich ihm zur Flucht verhelfen können? Schließlich war es am selben Tag fünf weiteren...

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.